概要

人類が長年追い求めてきた「夢のエネルギー」――それが核融合です。

太陽が光と熱を生み出すのと同じ仕組みを、地球上で制御し、発電や推進に利用しようという挑戦は、半世紀以上続けられてきました。

ここに来て、世界中で核融合研究が加速しています。中国の「人工太陽」実験ではプラズマを1000秒以上安定して維持、米国ではレーザー核融合で“科学的ブレークイーブン”を突破、さらに日本・欧州でも次世代トカマク炉や高温超伝導体コイルの研究が進展中。

加えて、民間企業やベンチャーが参入し、巨額の投資が集まりつつあります。

「核融合炉」が完成すれば、石油やガスに依存しないクリーンで無尽蔵のエネルギーを手にできる可能性があり、「核融合エンジン」が実現すれば、宇宙船を従来の推進原理を超えて進める力になると期待されています。

今まさに、人類の未来を変えるエネルギー革命が加速しているのです。

核融合とは?

**核融合(Nuclear Fusion)**とは、軽い原子核同士が高温・高圧の環境で結合し、より重い原子核になる過程で莫大なエネルギーを放出する反応です。

これは太陽や恒星が光と熱を生み出す基本原理であり、まさに「宇宙の炉」と同じ仕組みを地球上に再現しようとする試みです。

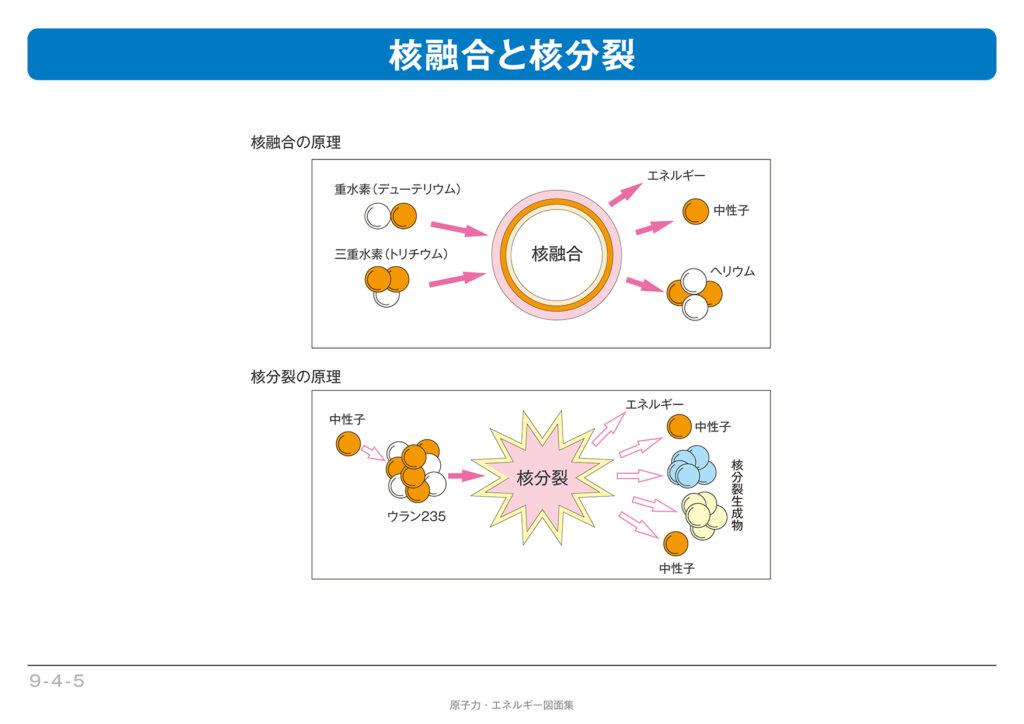

核分裂との違い

現在の原子力発電は**核分裂(Nuclear Fission)**がベースです。

ウランやプルトニウムの原子核を分裂させてエネルギーを得る方式ですが、放射性廃棄物の問題や事故リスクが付きまといます。

一方、核融合は **水素の同位体(重水素や三重水素)**を燃料とし、燃えた後に主にヘリウムと中性子を生成。放射性廃棄物はほとんど残らず、理論的には安全性が高いとされています。

どうやって実現するのか?

核融合を起こすには、燃料となる水素原子核を「1億度以上」にまで加熱し、強い磁場やレーザーで閉じ込める必要があります。

現在の主な研究アプローチは2つです。

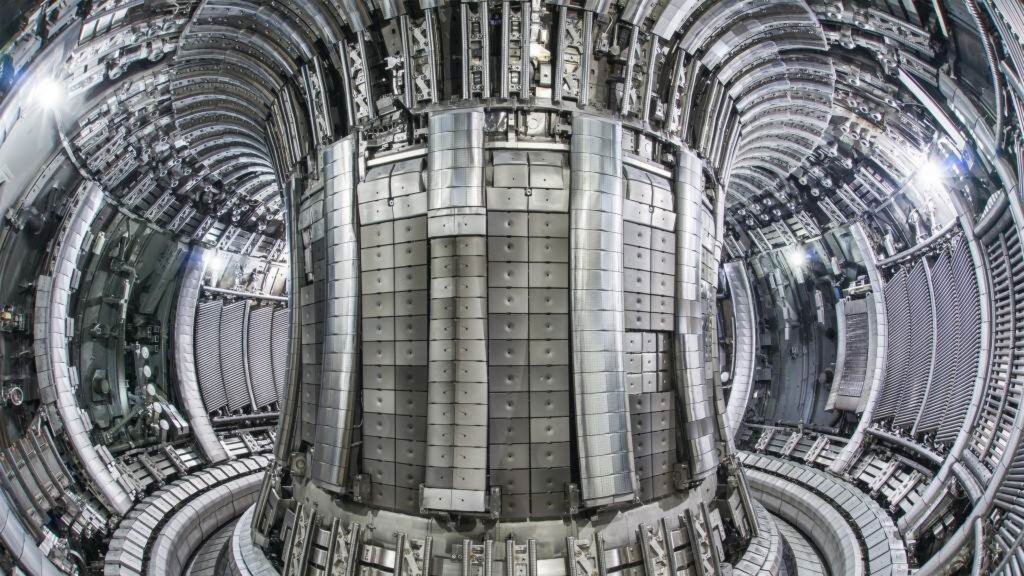

- 磁場閉じ込め方式(トカマク型・ヘリカル型)

巨大な磁場でプラズマをドーナツ状に閉じ込める方法。国際実験炉「ITER」や日本の「JT-60SA」が代表例です。 - 慣性閉じ込め方式(レーザー核融合)

高出力レーザーを小さな燃料ペレットに照射し、一瞬で圧縮して核融合を起こす方法。米国のNIF(国立点火施設)が有名です。

メリット

- 燃料が海水由来の重水素でほぼ無尽蔵

- 二酸化炭素排出ゼロ

- 核分裂に比べ放射性廃棄物が極めて少ない

- 一度点火すれば膨大なエネルギーが得られる

課題

- 超高温プラズマを安定して長時間閉じ込めることが非常に難しい

- 材料が高エネルギー中性子で劣化する問題

- 実験レベルでは成功しても、**商業化に必要なエネルギー収支(発電効率)**を達成できていない

応用可能性 ― 核融合炉から宇宙へ

核融合エンジン

小型化・高効率化が進めば、宇宙船の推進エンジンとしても応用可能。従来の化学燃料ロケットを超える推力と長時間運転が可能となり、火星探査・恒星間航行の鍵になると期待されています。

発電所(核融合炉)

地球規模でクリーンエネルギーを供給し、脱炭素社会を大きく進める可能性があります。

現在の核融合発電技術と核融合炉

1. 技術の基本的方向性

核融合発電を実現するために、世界では大きく2つの方式が研究されています。

- 磁場閉じ込め方式

強力な超伝導磁石を使い、ドーナツ型(トカマク型)やねじれた形状(ヘリカル型)の容器にプラズマを閉じ込めて維持する方法。長時間運転に適し、商業炉の有力候補です。 - 慣性閉じ込め方式

強力なレーザーやイオンビームを燃料ペレットに一斉に照射し、瞬間的に超高温・高圧にして核融合を起こす方式。短時間ながら非常に高い出力が得られるため、点火実験の成功が相次いでいます。

2. 代表的な実験炉・研究プロジェクト

- ITER(国際熱核融合実験炉)

フランスで建設中の世界最大のトカマク炉。35カ国が協力し、核融合を「発電に結びつけられるか」を検証する世界的プロジェクトです。2025年以降の試運転を目指しています。 - JT-60SA(日本・茨城県那珂市)

日本とEUが共同で開発した次世代トカマク型装置。ITERを補完する実験炉として、磁場閉じ込めの技術をさらに発展させています。 - NIF(米国・国立点火施設)

世界最大級のレーザーを用いた慣性閉じ込め方式の施設。2021年以降、投入したレーザーエネルギーを上回る核融合出力(科学的ブレークイーブン)を達成し、注目を集めました。 - 中国「EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)」

「人工太陽」と呼ばれる装置で、プラズマの1000秒以上の安定維持に成功。持続運転において世界をリードしています。 - 民間ベンチャー(Commonwealth Fusion Systems, TAE Technologies など)

高温超伝導磁石を用いた小型炉、あるいは独自方式の炉を開発し、商業化を10~20年以内に目指すと宣言する企業も増えています。

3. 現状の到達点

- 科学的ブレークイーブン達成

レーザー融合実験で「投入したレーザーエネルギーを超える核融合出力」が達成されました。 - 長時間運転の実証

磁場閉じ込め方式で「数百秒~1000秒規模の持続」が可能になりつつあります。 - 材料開発の加速

超高温プラズマや中性子に耐える新素材(高温超伝導コイル、耐中性子材料)の研究が進んでいます。

4. 課題

- 実験レベルでは成功例が増えているが、発電所としての安定運転にはまだ到達していない

- プラント全体での「エネルギー収支」を黒字化する必要がある

- 材料の耐久性、コスト、メンテナンス技術の確立が必須

5. 将来像

さらに小型化されれば、核融合エンジンとして宇宙探査機や有人宇宙船の動力源になる可能性もあります。

2030年代後半~2040年代には、実証炉 → パイロット炉 → 商業炉という流れが予想されています。

小型核融合炉の研究も進み、都市単位での分散型電源としての利用も視野に。

1. 仕組みの違い

- 原子力発電(核分裂)

ウランやプルトニウムといった重い原子核を分裂させてエネルギーを取り出す方式。現在の原子力発電所はすべてこの仕組みです。 - 核融合発電(核融合)

水素の同位体(重水素・三重水素など)を高温・高圧で融合させ、より重い原子核を作ると同時にエネルギーを放出する方式。太陽や恒星と同じ反応を地上で再現しようとしています。

2. 比較表

| 項目 | 原子力発電(核分裂) | 核融合発電(核融合) |

|---|---|---|

| 燃料 | ウラン・プルトニウム(有限資源、採掘必要) | 水素の同位体(重水素は海水から容易に入手可能、ほぼ無尽蔵) |

| 反応 | 重い原子核を分裂 → エネルギー放出 | 軽い原子核を融合 → エネルギー放出 |

| 副産物 | 放射性廃棄物(長期間処理が必要) | 主にヘリウム(無害)、中性子による構造材の放射化は課題 |

| 安全性 | 炉心暴走やメルトダウンのリスクあり | 反応が自己持続しにくく、制御を失えば自然に停止するため暴走リスクは極小 |

| CO₂排出 | 発電過程ではゼロ | 発電過程ではゼロ |

| 実用化 | すでに世界中で稼働中 | 実験段階。商業化は2030年代後半以降の見込み |

3. ポイント解説

- 燃料供給の持続性

核分裂の燃料であるウランは限りがあり、採掘や濃縮が必要。一方、核融合の燃料は海水中に豊富に存在し、ほぼ無尽蔵とされます。 - 廃棄物と環境負荷

原子力発電は長期間残る高レベル放射性廃棄物が課題。核融合は基本的にヘリウムしか生じず、環境への影響は小さい。ただし炉壁材料の放射化は解決すべきテーマです。 - 安全性

核分裂は暴走反応のリスクが常にあり、冷却喪失事故が重大な結果を招きます。核融合は条件を維持できなければ自然に反応が止まるため、原理的に「暴走の心配がない」と言われます。

放射能は? ― 核融合と原子力の違い

核分裂(従来の原子力発電)

- ウランやプルトニウムを燃料にして核分裂を起こすため、使用済み燃料に長寿命の放射性廃棄物が残ります。

- 高レベル廃棄物は数万年単位で放射能が残り、処理・保管が大きな課題です。

- 炉心暴走や冷却喪失事故では、環境に放射能が漏れるリスクがあります。

核融合(未来のエネルギー)

- 燃料は重水素・三重水素(水素の同位体)。反応の副産物は**ヘリウム(安定で無害な気体)**が主体です。

- 核融合反応そのものから長寿命の放射性廃棄物はほぼ発生しません。

- ただし、核融合反応で出る「高速中性子」が炉の内壁に当たり、材料を放射化する問題があります。

→ このため、放射能ゼロではないのが現実。ただし寿命は数十年程度で、核分裂に比べて管理ははるかに容易です。 - 反応条件が維持できなくなると自然に止まるため、暴走事故や大規模な放射能漏れの心配はありません。

結論

核融合も「放射能」を完全に避けられるわけではありませんが、

- 核分裂よりも廃棄物の放射能は桁違いに少なく、寿命も短い

- 環境や人類にとってリスクは格段に低い

このため、核融合は「安全でクリーンな次世代エネルギー」と位置づけられています。

核融合は「究極のクリーンエネルギー」として注目されていますが、並行して世界では他の安全で持続可能なエネルギー源も研究・導入が進んでいます。ここでは代表的なものを紹介します。

1. 太陽光発電(Solar Power)

- 特徴:太陽の光を直接電気に変える方式。すでに広く普及しており、設置コストの低下も進んでいます。

- メリット:燃料不要、CO₂排出ゼロ。住宅から大規模メガソーラーまで対応可能。

- 課題:天候や昼夜で出力が変動するため、蓄電池や送電網との組み合わせが不可欠。

2. 風力発電(Wind Power)

- 特徴:風の力でタービンを回して発電。洋上風力発電は特に有望視されています。

- メリット:安定した風があれば高効率、規模拡大が容易。

- 課題:設置場所の制約、景観や騒音の問題。

3. 地熱発電(Geothermal Power)

- 特徴:地球内部の熱を利用する方式。火山帯の多い日本でもポテンシャルは大きい。

- メリット:天候に左右されず、安定したベースロード電源として使える。

- 課題:掘削コストが高い、温泉資源との競合問題。

4. 水力発電(Hydropower)

- 特徴:ダムや河川を利用する古典的かつクリーンな発電方式。

- メリット:大規模発電から小水力まで幅広く利用可能。調整力も高い。

- 課題:ダム建設による環境負荷、生態系への影響。

5. グリーン水素(Hydrogen Energy)

- 特徴:再生可能エネルギーで水を電気分解し、水素を製造。その水素を燃料電池や発電に利用。

- メリット:燃焼後は水しか残らず、CO₂排出ゼロ。エネルギー貯蔵にも使える。

- 課題:水素製造コストが高い、輸送・貯蔵のインフラ整備が必要。

まとめ

- 核融合:未来の究極エネルギー。商業化はまだこれから。

- 太陽光・風力・地熱・水力・水素:すでに実用化が進み、核融合実現までの橋渡し的存在。

これらを組み合わせて使うことで、真の意味で「安全でクリーンなエネルギー社会」が実現すると期待されています。

夢の核融合発電・核融合炉 ―

1. なぜ「夢のエネルギー」なのか

核融合発電は「太陽の力を地上で再現する」試みです。

燃料となるのは 重水素(D)や三重水素(T) といった水素の同位体。これらは海水やリチウムから取り出せるため、ほぼ無尽蔵に存在します。わずか1リットルの海水からでも、家庭の数十年分の電力に相当するエネルギーを得られると試算されています。

つまり核融合が実用化すれば、燃料枯渇やエネルギー危機から解放される可能性があるのです。

2. 核融合炉の仕組み

核融合炉には大きく分けて2つの方式があります。

- 磁場閉じ込め炉(トカマク型・ヘリカル型)

巨大な超伝導磁石でプラズマをドーナツ型に閉じ込め、1億度以上の超高温環境を維持します。国際プロジェクト「ITER」や日本の「JT-60SA」が代表例です。

→ 長時間運転が可能で、将来の商業炉に最も近いとされます。 - 慣性閉じ込め炉(レーザー核融合)

小さな燃料ペレットに強力なレーザーを照射し、瞬間的に圧縮して核融合を起こします。米国の「NIF」が有名で、投入したレーザーを超える出力を記録しました。

→ 瞬発力があり、軍事応用や宇宙エンジンにもつながる可能性。

3. 実現すれば何が変わるのか

- クリーンエネルギー革命

二酸化炭素を排出せず、放射性廃棄物も極めて少ない。再生可能エネルギーと組み合わせることで、地球温暖化対策に決定的な貢献が期待されます。 - エネルギーコストの劇的低下

燃料がほぼ無尽蔵のため、発電コストは長期的に低下する見込み。資源依存や地政学リスクも大幅に減少します。 - 宇宙開発への応用

小型核融合炉や核融合エンジンが実現すれば、従来のロケットを超える推力・長時間稼働を可能とし、火星探査や恒星間航行が現実に近づきます。

4. まだ残る課題

- プラズマを安定して長時間閉じ込める技術

- 炉壁材料が中性子に耐える耐久性

- 実験炉から商業炉へスケールアップする際のコストと安全性

つまり「夢の炉」である一方、まだ“夢”の段階とも言えるのです。

5. 未来展望

各国・企業がしのぎを削る現在、2030年代後半〜2040年代には実証炉、さらにその先に商業炉が登場する可能性があります。

そのとき人類は、石油や石炭に依存しない「核融合時代」を迎え、地球と宇宙の未来が大きく変わるでしょう。

究極のエンジン ― 核融合エンジンとは?

1. コンセプト

核融合エンジン(Fusion Engine)とは、核融合反応を推進力として利用する未来型エンジンです。

太陽と同じ仕組みを人工的に制御し、その莫大なエネルギーを宇宙船の推進や発電に活用する構想で、「究極のエンジン」とも呼ばれます。

従来の化学ロケットは燃料の持つ化学エネルギーに制約されますが、核融合エンジンは 1グラムの燃料で数十万キロワット時に相当するエネルギー を得られるため、比較にならないほど高効率です。

2. 推進の仕組み

核融合エンジンの基本的な原理は2つに大別されます。

- 熱核ロケット型

核融合で発生した高温プラズマを直接噴射して推力を得る方式。推力は大きいが、ノズルや材料に極限の耐久性が求められます。 - 電磁加速型(プラズマ推進)

核融合で生じた荷電粒子を電磁場で加速・制御し、推力として放出する方式。効率的で長時間の航行に適しており、恒星間探査の有力候補とされています。

3. 特徴とメリット

- 莫大なエネルギー密度:小量の燃料で長期間の推進が可能。

- 長時間稼働:従来のロケットでは燃料切れが数分〜数時間で訪れるが、核融合なら数年単位で推進可能。

- 宇宙探査の鍵:火星探査を数か月、さらには外惑星や恒星間航行を現実のスケールに引き下げる潜在力。

- 副産物がクリーン:主生成物はヘリウムで、環境負荷が極めて低い。

4. 課題

- 宇宙船に搭載できるほど小型で安定的な核融合炉はまだ存在しない

- 反応制御技術、耐放射線・耐熱材料、廃熱処理など解決すべき難問が多数

- 宇宙空間でのエンジン試験や安全性確認のハードルが非常に高い

5. 未来展望

理論的には、核融合エンジンは人類が太陽系の外に飛び出すための鍵です。

現在の化学ロケットでは数万年かかる恒星間航行も、核融合推進を使えば数十年〜数百年のスケールに短縮できると考えられています。

「核融合炉」と「核融合エンジン」が実現したとき、私たちの世界はエネルギー問題の解決を超えて、宇宙文明への第一歩を踏み出すことになるでしょう。